Un livre, c’est un simple objet qui, rangé sagement dans les rayonnages de bibliothèques, semble presque inoffensif. Et pourtant il y en a que l’on ne ferme pas comme on les a ouvert. Quelque chose a changé. Ce quelque chose, c’est nous.

« Anaesthesia » de Valentina Abenavoli : une chirurgie visuelle le coeur à vif

C’est du grand cinéma, une symphonie musicale, une lamentation, mais c’est surtout la réalité, la nôtre, celle qui touche notre propre rapport à l’horreur, à la guerre, au terrorisme, et ça fait mal.

Ça fait mal parce que ce qui nous choque ici, ce n’est plus tant les images insoutenables des vidéos de news, que notre rapport à ces images qui, dans l’habitude qu’on a de les voir quotidiennement, se définit par une certaine indifférence. Il n’y a qu’un mot pour cela, et Valentina Abenavoli, éditrice d’Akina Books, en a fait le nom de son livre : anesthésie.

L’horreur, vue d’ici, on ne la vit pas forcément directement, mais on peut la voir en direct tous les jours sur nos écrans. À travers son livre, Valentina s’interroge, et nous avec elle : que reste-t-il de notre empathie quand les images de guerre deviennent notre lot quotidien ? Où passent nos sensations, nos douleurs quand, à faire défiler ces images, à devoir différencier les vraies des hoaxes, on finit par se dire que « Trop, c’est trop » ? Et on ferme nos ordis.

Ce livre à la narration originale basée sur des captures d’écran de vidéos de news s’intéresse à la réception de ces images, et s’attache à nous y intéresser. Pour en faire une histoire que chacun des lecteurs peut, au fil des pages, raconter à la première personne. Un coup de projecteur sur une face honteuse et inavouée de nous-même, cet état paradoxal de perte de nos sensations et de moindre tolérance à la douleur. Un coup de poing d’une violence inouïe, la nôtre.

Vous le voulez ? « Anaesthesia » de Valentina Abenavoli est publié aux éditions Akina Books. Vous pouvez vous le procurer ICI pour environ 42€ (£35).

« Money » de Prill Vieceli Cremers : l’esprit du siècle sur vos billets de banque

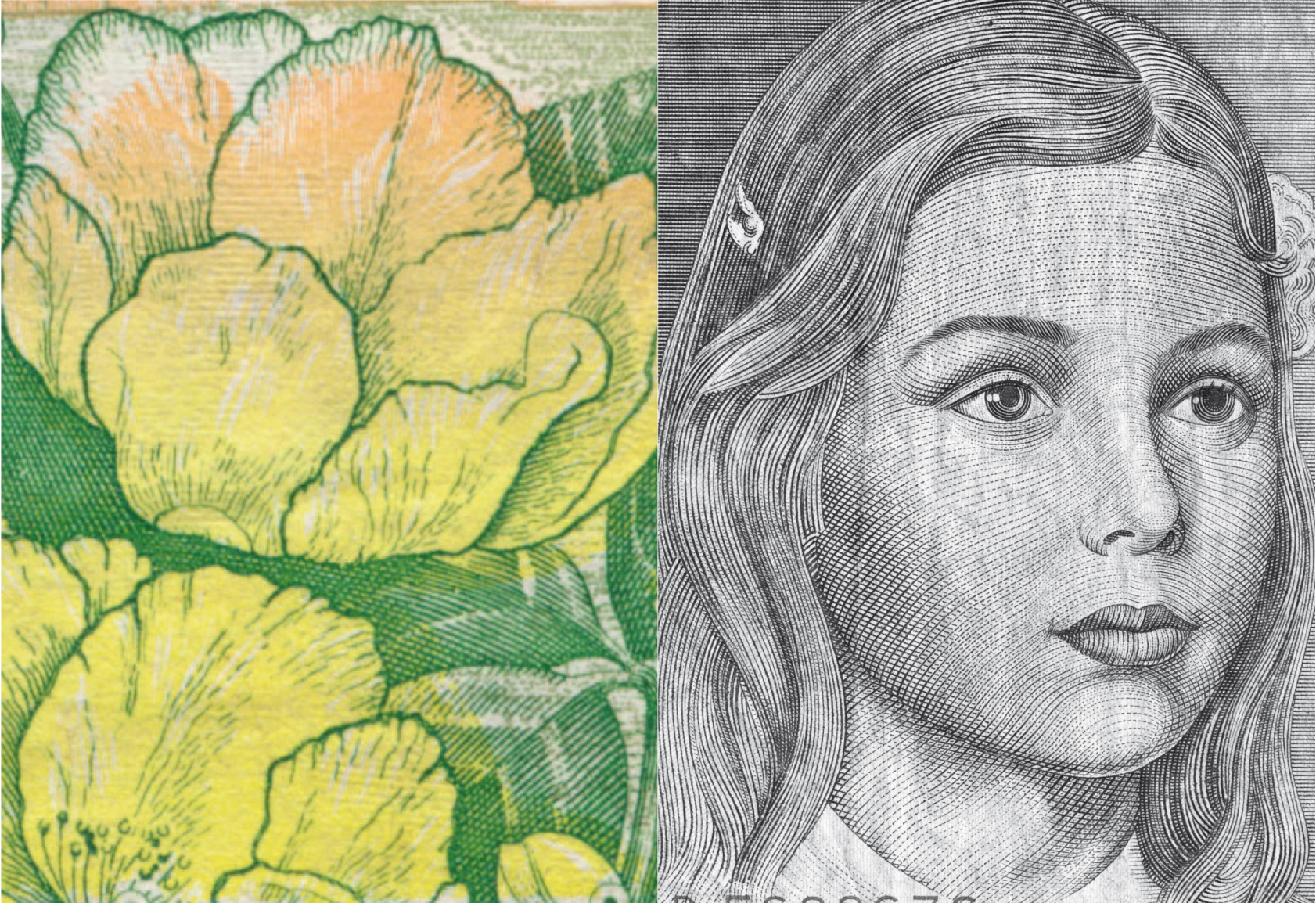

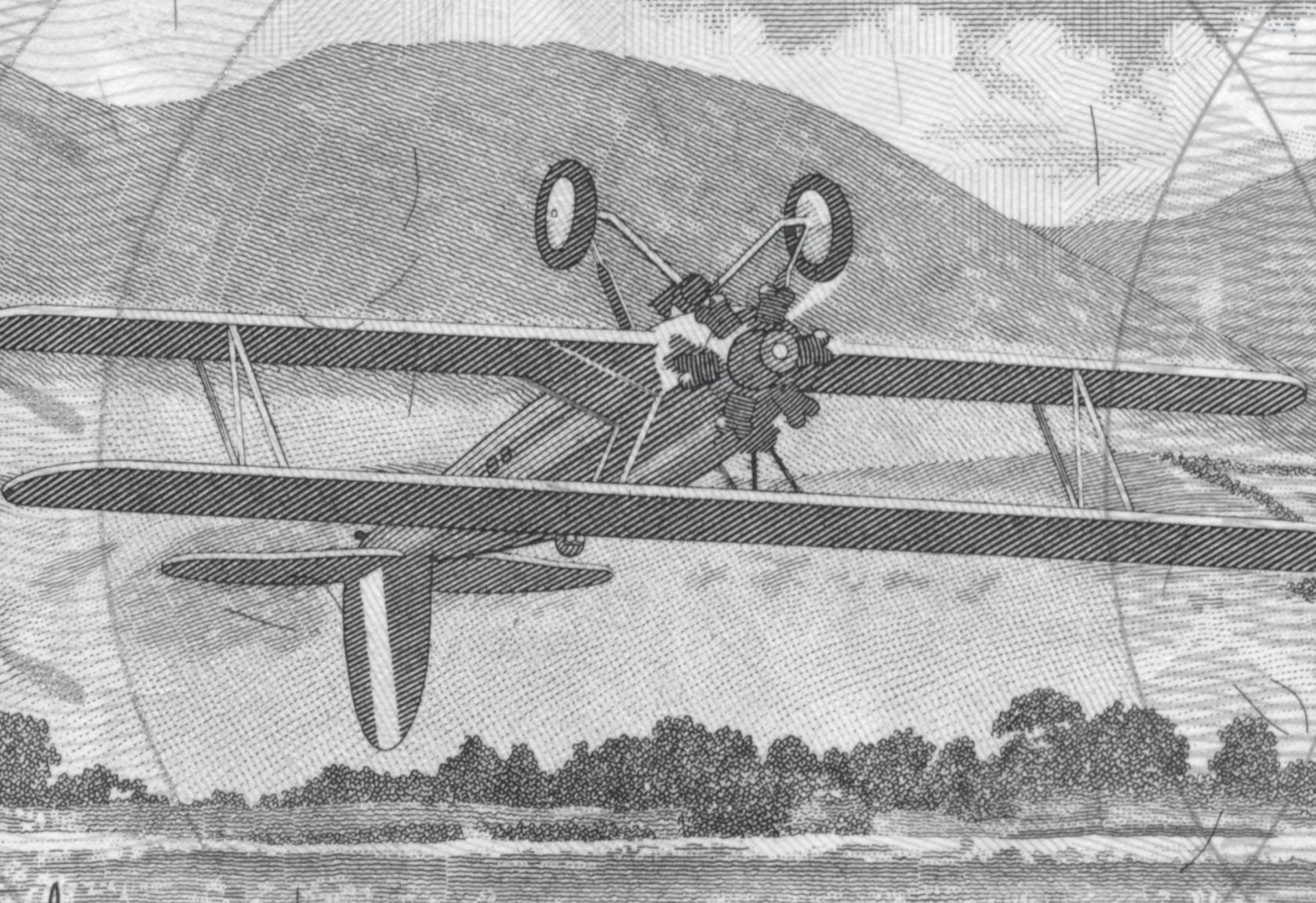

« Money » des graphistes Tania Prill, Alberto Vieceli et Sebastian Cremers fait penser à un livre de dessins éducatifs ou à un cahier de coloriages. Un tête de lion majestueuse en couverture, et des palmiers, des paysages, des scènes de commerce, de travail, ou des portraits à l’intérieur.

Et puis on le referme, et en quatrième de couverture, on tombe sur un portrait de Saddam Hussein avec le même regard et le même port de tête que le lion des billets de 50 Rand sud-africains en première. Ces dessins, ce sont des billets à la loupe, vus en gros plan. Le message est clair et les artistes parviennent à l’exprimer simplement en images (ils ont fait le choix de n’ajouter aucunes indications) : l’argent est un instrument de pouvoir qui n’a pas que valeur d’échange, mais aussi une valeur idéologique véhiculant une vision idéalisée du monde. Dans un monde idéal de politiques et de billets de banque, le réel devrait être comme sur le papier.

Comme les artistes le soulignent dans une interview pour le quotidien suisse Tages-Anzeiger, l’ambiance se veut « safari », et ce qui compte n’est pas tant de savoir quel billet correspond à quel pays ou à quelle valeur monétaire, mais de se poser, au fil des pages, ces questions : « Quels sujets sont nécessaires pour imprimer sur un bout de papier sans valeur, de la valeur ? Quelles images expriment cette valeur ? Et où trouve-t-on des similitudes ou des différences ? ». Ces sujets, récurrents, sont la plupart du temps : le travail (et avec lui les travailleurs, la technique, les industries, les échanges commerciaux), les symboles (les ponts sur les billets européens introduits en 2002 renvoient par exemple à l’idée d’une Europe unie), les chefs d’Etats et les dictateurs. Mais il y a aussi quelques exceptions, comme une plage sur laquelle se trouve une poignée de personnes sans activité particulière (qui provient d’un billet des Bahamas).

Vous le voulez ? « Money » de Prill Vieceli Cremers est publié aux éditions Patrick Frey. Vous pouvez vous le procurer ICI pour 60€.

« BLACK IS THE DAY, BLACK IS THE NIGHT » de Amy Elkins : poème carcéral aux murs gris

« Black is the day, black is the night » : ce titre est extrait du poème d’un détenu de 32 ans confiné en prison depuis ses 13 ans, et avec qui Amy a eu un échange épistolaire pendant 4 ans. La photographe Amy Elkins a grandi en Californie, premier État américain à avoir mis en place un complexe carcéral spécialisé dans l’isolement en cellule. Son livre BITDBITN retranscrit, image après image, les effets psychologiques de l’incarcération sur des hommes dans le couloir de la mort ou qui vivent depuis de longues années dans des prisons Supermax (prisons de haute sécurité, il y a en a une soixantaine aux États-Unis). Des personnes difficile à atteindre avec lesquelles la photographe a pu entrer en contact par courrier.

Les images d’Amy ne nous permettent pas de savoir à quoi ressemblent ces prisons de haute sécurité américaines, mais donnent accès à quelque chose de plus troublant encore : elles nous en font faire l’expérience psychologique. La californienne de 37 ans met en images les paysages intérieurs des prisonniers, leurs souvenirs d’enfance, affectés par le temps, leurs représentations d’éléments naturels – de ce que peut être un ciel, une forêt quand on en a pas vu depuis parfois dix ans – et d’eux-mêmes. Elle partage des extraits de leurs poèmes, ou de ses échanges avec eux. Et avec ces images et ces citations naissent ces questions : que reste-t-il de nos sensations, de nos souvenirs quand on vit en isolement et en privation sensorielle ? Quel(s) effet(s) le temps a-t-il sur ces mêmes sensations et souvenirs à mesure qu’elles/ils s’éloignent, et par extension sur notre identité, quand on connait déjà la date de sa mort ?

Un correspondant décrit un souvenir d’enfance, quand il cherchait refuge dans la forêt durant sa jeunesse. Cette image a été construite à partir d’images appropriées et composée de telle manière qu’elle puisse rendre compte de la quantité d’années passées en prison, © Amy Elkins

BITDBITN donne un aperçu intime – à défaut d’images concrètes – d’un des angles les plus invisibles du système carcéral américain.

Vous le voulez ? « BLACK IS THE DAY, BLACK IS THE NIGHT » d’Amy Elkins est auto-édité. Vous pouvez vous le procurer ICI pour environ 58€ (60$).