Depuis 5 ans, le photojournaliste Frédéric Noy travaille sur la question des droits homosexuels en Afrique de l’Est. Dans ce périmètre géographique, il a documenté la situation de la communauté LGBTI qui, d’un pays à l’autre, se confronte à des réalités juridiques extrêmement différentes. OAI13 a rencontré Frédéric lors du Zoom Photo Festival de Chicoutimi, au Canada, où son travail était exposé.

Toutes les images © Frédéric Noy / Agence Cosmos

► ► ►Cet article fait partie du dossier : LGBTI : à l’aube de 2015

OAI13 : Comment en es-tu arrivé à raconter l’histoire de la communauté LGBTI en Afrique de l’Est ?

Frédéric Noy : Je vis sur le continent africain depuis plusieurs années. Successivement en Tanzanie, au Nigeria, au Soudan, au Tchad et présentement en Ouganda.

J’y ai fait beaucoup de sujets différents : la vie en milieu rural, la jeunesse urbaine, la résistance face à la pression religieuse, les migrations, les conséquences de la guerre…

Mais il y a cinq ans, j’ai eu envie de raconter quelque chose de neuf, de différent, révélateur de ce qu’est l’Afrique aujourd’hui. Je ne voulais parler ni de réfugiés, ni de conflits, ni de famine. Je voulais m’engager personnellement dans un sujet peu traité. C’est en formulant ces envies que je me suis rendu compte que l’homosexualité est un thème vraiment transversal. Il n’est pas souvent traité sur le territoire africain, et encore moins en profondeur. J’avais des amis faisant partie de la communauté LGBTI africaine qui me parlaient de leur situation. J’avais donc un début de réseau sur lequel je pouvais m’appuyer.

Ensuite, en creusant la question, je me suis rendu compte que c’était un des derniers tabous en matière de droits de l’homme. Sur des thèmes comme l’éducation, l’accès à l’eau, le viol comme arme de guerre, il existe un consensus général entre l’opinion publique des pays africains et internationale, les gouvernements et les organisations internationales. Mais quand on arrive à la question des Droits des Homosexuels, le consensus se brise. Les organisations internationales sont pour, les opinions publiques locales sont contre. En Afrique, il y a près de 37 pays qui font valoir des lois anti-gay.

Comment voulais tu traiter ce sujet ?

Je ne voulais surtout pas faire du sensationnel. Pour travailler sur un tel sujet, aller, déclencher et rentrer chez soi ne suffit pas.

C’est-à-dire ?

Si tu veux faire un sujet sur un conflit ou une catastrophe naturelle, tu y vas. Je ne dis pas que c’est facile, l’accès est souvent extrêmement compliqué et on met sa vie dans la balance. Mais ça fait partie des évènements sur lesquels on ne va pas questionner la légitimité de ta présence en tant que journaliste. Alors que sur un sujet comme « l’homosexualité en Afrique de l’Est », tu n’as aucune légitimité. Personne ne t’ouvre la porte en disant :« Bonjour ! C’est formidable ce sujet, on n’attendait plus que vous pour le faire, pour parler de nous ».

Tu vas à la rencontre de gens qui peuvent avoir envie de garder le secret sur leur situation. Ils peuvent avoir du mal à comprendre ton projet et tes objectifs. Ils vont te demander pourquoi tu t’intéresse à ce sujet. Ils vont te demander quel est le danger qu’ils encourent. Ils te soupçonnent d’avoir ton propre agenda et de te servir de leur fardeau social pour gravir les marches de la notoriété ou pour gagner de l’argent. Soudain, il y a énormément de questions éthique, de responsabilité, de méthode, de démarche, de motivation que l’on se pose à soi-même et auxquelles il faut répondre sans détour avant de commencer. Durant le reportage on se retrouve devant des personnes qui tout en se dévoilant, se mettent à la merci d’autrui. Tu es à la fois leur porte-voix et leur bourreau putatif. Tu peux être la cause directe de leur arrestation ou de leurs tourments.

Comment es-tu entré en contact avec les personnes que tu as photographiées ? Quelle méthode as-tu employé ?

Quand j’ai commencé à y réfléchir, il y a cinq ans, j’en ai parlé à des amis, qui en ont parlé à d’autres amis, et ainsi de suite. J’ai été mis en relation avec des activistes au Burundi et au Rwanda.

Mais toi, tu n’as pas photographié que des activistes.

Non, ils ont plutôt été le lien entre moi et les personnes que j’ai photographiées. Ils m’ont crédibilisé auprès des autres. Si un activiste LGBTI te fait confiance, alors il faut que les autres aient une très bonne raison pour ne pas te faire confiance.

À partir du moment où tu es présenté à des activistes, comment choisis tu les personnes que tu vas photographier ?

Les dirigeants des groupes activistes font venir des gens de la communauté. Ils me demandent d’expliquer mon projet, j’en explique l’importance, je me dévoile et m’astreint mentalement à ne rien biaiser. Après cette présentation, me rencontre qui veut. Et ensuite, à chaque rendez-vous, j’avais l’opportunité de nouer de nouveaux contacts avec d’autres dans une situation similaire.

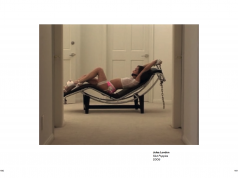

« Dans le voisinage, on s’interroge sur mon sexe. Je suis leur sujet de conversation. » | © Frédéric Noy / Agence Cosmos

Comment s’installe le lien de confiance ?

Il faut dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Il faut assumer les contraintes de renoncement. Là-bas et partout ailleurs. Par exemple, au Rwanda, j’ai interviewé un leader de la communauté. À chaque interview je demande : « Anonyme ou pas anonyme » ? Et lui refuse l’anonymat. Mais quelques mois plus tard, pour des raisons personnelles, il a changé d’avis, alors qu’on avait fait les photos, que le film était sur le point d’être achevé. Mais j’ai tenu parole. J’ai remonté mon film, malgré les coûts supplémentaire que ça a impliqué. Ils ont vu que j’étais digne de confiance.

Pourquoi t’intéresser à l’Afrique de l’Est spécifiquement ?

J’habite actuellement en Ouganda. Quand j’ai commencé le sujet je résidais encore à Paris. Je voulais travailler sur l’Afrique de l’Est parce que je savais que dans un périmètre géographique, politique et culturel commun et restreint, j’allais me retrouver confronté à des situations légales très différentes : au Rwanda, l’homosexualité n’est pas illégale, au Burundi elle est passible de 5 ans de prison maximum, en Ouganda la loi est nettement plus sévère (peine maximum d’emprisonnement à vie, basée sur la loi anti-sodomie issue du code Pénale Britannique de 1950, ancien puissance coloniale – une nouvelle loi est en préparation) et en Tanzanie également (de 20 ans à la prison à vie sur la partie continentale et 14 ans à Zanzibar, la partie insulaire, basé sur le Code Pénal Tanzanian de 1945, révisé en 1988 par la loi sur les Offenses Sexuelles).

Et quelles différences as-tu observé au niveau des actions des communautés dans les différents pays ?

Ça va te sembler une évidence : plus une communauté est en danger, plus elle est active. Au Rwanda, les gays ne sont pas en danger. Les réseaux LGBTI sont divisés, pas très actifs. Vu que la loi est tolérante, tu peux vivre correctement si tu te caches et que tu restes discret. L’homosexualité reste bien sûr un stigmat aux yeux de la société, mais tu peux survivre assez aisément.

Au Burundi, l’homosexualité est illégale. Là bas, tu peux observer des réseaux assez actifs. On trouve quatre associations. La plus ancienne et puissante d’entre elles comptabilise environ 150 adhérents. En Ouganda, où la situation est encore plus compliquée, il existe une vingtaine d’associations. Quand la loi condamnant les LGBTI à mort ou ceux qui les soutient à la prison à perpétuité est en projet, ces réseaux montent au créneau, sont actifs dans la presse, dans la société civile, au Parlement, réseautent… La menace génère des héros.

Tu as d’ailleurs du arrêter de travailler en Ouganda pendant un temps pour cause de durcissement de la loi. Tu peux nous expliquer ?

Une loi Anti-Gay (AHA pour Anti Homosexuality Act) a été votée au Parlement le 20 Décembre 2013 et est entrée en vigueur fin Février 2014. La peine de mort n’est pas passée, mais cette loi a mécaniquement permis l’augmentation des agressions sur le communauté LGBTI d’Ouganda : lynchage, violence perpétrée par la foule, maisons brûlées, chantage, perte d’emploi, arrestations, expulsions de sa maison, et suicides…. AHA a sévèrement plombé la condition LGBTI en Ouganda, en encourageant la délation auprès de la police de toutes personnes soupçonnée d’homosexualité et en cautionnant leur mort sociale. Elle allait même jusqu’à criminaliser toutes personnes les aidant ou parlant d’eux.

En effet, le crime de promotion a été institué. Ainsi, un journaliste relatant une histoire pouvait être condamner à 7 ans de prison pour promotion de l’homosexualité. La menace visait de mon point de vue les résidents. Les homosexuels sont virtuellement entrés en clandestinité à l’exception d’activistes notoires. Beaucoup se sont enfuis du pays et ont demandé asile à l’étranger. La majorité d’entre eux n’est jamais rentrée. Il est alors devenu difficile de les rencontrer.

Des journalistes venus pour des périodes courtes l’ont néanmoins fait en promettant que la diffusion de leur reportage ne comprenait pas le territoire ougandais, sans préciser que leur histoire serait visible sur internet. Le retour de flamme pour certains LGBTI ayant accepté d’être ainsi exposés à été des plus délicats… La confiance avec les médias a été fragilisée… Je me suis alors demandé s’il était juste, possible, pertinent et si cela valait la peine de risquer de mettre en sévère difficulté des personnes au prétexte de raconter leur calvaire.

C’était une période de grand désarroi pour la communauté LGBTI ougandaise. Beaucoup vivaient dans une schizophrénie insoutenable : raconter pour ne pas mourir socialement ou survivre dans le silence et la honte imposée. Je fais abstraction des activistes de premier plan, au cuir endurci et que la notoriété protège dans une certaine mesure. Parallèlement un recours légal a été déposé contre la loi, pour vice de forme. J’ai alors pris l’option de mettre entre parenthèse mon projet et d’attendre la fin du recours. Je ne me sentais pas d’être, à mon corps défendant, le canal par lequel on pouvait atteindre ceux dont le destin m’intéresse. Finalement, la loi a été cassée en août dernier…

Quelles sont les difficultés communes que rencontrent les LGBTI que tu as photographié ?

Nous parlons de pays sans allocations chômage ou familiales, sans RMI, sans Emploi Jeunes, sans retraite, sans sécurité sociale, sans filet financier et social généré, alimenté et soutenu par la puissance publique. La famille élargie est la seule organisation structurée capable de protéger un individu, de l’aider à se construire un avenir, de croire en lui, de le financer. Être homosexuel entraîne à de très rares exceptions près, l’expulsion de la maison et le bannissement de la famille. On rejette et on le fait savoir, afin que la société soit persuadée que telle ou telle famille est sans « tâches ». On punit l’enfant de ce qu’il est et on le fait savoir pour protéger la famille des ragots.

Un jeune gay m’a raconté comment son père a interdit à quiconque dans la famille de l’aider. Tout comme une lesbienne qui m’a confié que sa famille lui refusait le partage du repas et ne lui adressait plus un mot. Elle concluait « C‘est cruel… ». Une fois hors du placard, dénoncé ou confondu, un(e) individu(e) se découvre sans affection, sans soutien, sans retour en arrière possible, montré du doigt et banni. C’est un choix ardu ou un coup mortel porté à une vie… La proportion d’exil social est moindre plus on monte dans les couches aisées et éduquées de la société. Des « gardes-fous » mentaux permettent un compromis bancal (la discrétion) ou atténue quelquefois la peine capitale qu’est la mort sociale. Sur le continent africain, cette dernière constitue la « petite mort ». En Ouganda elle a conduit plusieurs jeunes gay à tenter de trouver la « grande mort », en se suicidant.

Qu’est-ce que ça t’as apporté de réaliser ce projet en photo et en film ?

Tout d’abord, vis à vis des personnes que j’ai rencontrées, leur montrer le film leur a fait prendre conscience de leur pouvoir en tant que groupe. Ça leur a rappelé qu’ils sont un une véritable communauté, les a aidé, j’espère, à reconquérir une fierté en transcendant leur peur.

Ensuite, vis à vis du public, les photos me permettent de lever un premier voile et le film m’autorise à aller plus loin. J’ai pu travailler en profondeur sur ce sujet, affronter, ausculter et documenter une indicible douleur. Pendant ce reportage, je pensais régulièrement au titre d’un livre de Cioran : « l’inconvénient d’être né »… En réalité, je crois que je fais un sujet sur la douleur, la douleur d’être, la douleur de ne pas être aimé pour ce que l’on est, la douleur de ne pas pouvoir aimer qui l’on veut. C’est une douleur sourde qui n’a pas d’antidote. Le seul placebo, c’est le combat.

Je pense qu’au bout du bout, être photojournaliste c’est combattre l’injustice qui aiguillonne notre conscience citoyenne, les situations dont on ne parvient pas à accepter l’implacable logique, les causes de notre colère latente de micro contrepouvoir, le goût amer des certitudes et de la Raison de petits mandarins ou de grands despotes qui se targuent de régenter opinions, âmes ou destins.

Le site internet de Frédéric : www.fredericnoy.com.

Vous pouvez aussi discuter avec lui sur twitter : @fuddish

Vous aimez le magazine? N’hésitez pas a nous suivre sur Facebook

[…] Depuis 5 ans, le photojournaliste Frédéric Noy travaille sur la question des droits homosexuels en Afrique de l’Est. Dans ce périmètre géographique, il a documenté la situation de la communauté LGBTI qui, d’un pays à l’autre, se confronte à des réalités juridiques extrêmement différentes. OAI13 a rencontré Frédéric lors du Zoom Photo Festival de Chicoutimi, au Canada, où son travail était exposé. […]

[…] En Afrique de l’Est, les LGBTI se battent pour exister, par Molly Benn, Our Age is 13, le 1/12/14 ; […]

Comments are closed.